[Markdown]

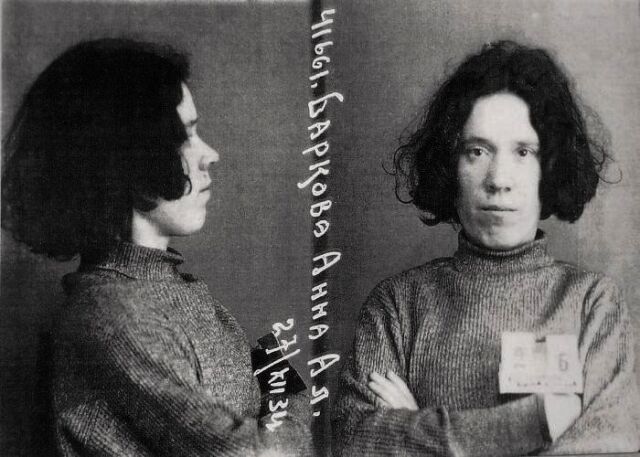

ВЫСОКОЕ НЕБО. Антология русской поэзии: Анна БАРКОВА

Анне Барковой было 33, когда ее арестовали первый раз. Это случилось 26 декабря 1934 года. К делу как доказательство вины был приложен блокнот со стихами. Через пятнадцать месяцев она пишет в заявлении на имя Ягоды, что больна туберкулезом и астмой и ссылка будет для неё медленной смертью. «Прошу подвергнуть меня высшей мере наказания».

Милость в виде расстрела она не получила, получила пять лет заключения. В Акмолинском лагере жён изменников родины, где рядом с ней была жена Ягоды, который не облагодельствовал ее расстрелом и вскоре сам был расстрелян, она научилась варить повидло и пасти овец. И работала прачкой в прачечной.

Освободившись из казахстанских лагерей, в Калуге мыла полы в школе, подметала улицы и работала ночным сторожем. «Холод, грязь, в комнате, кроме меня, три души, да в кухне две». Она мёрзнет, потому что зимних вещей у неё нет. Денег не хватает даже на еду. Она зарабатывает, гадая женщинам по картам и по ладони. Бывшая и будущая каторжанка, она всех в этом темном бытовом царстве видит насквозь в их наивной жадности, тупости, в их человеческом зле и жестокости. Ее взгляд на людей сух, жёсток, сама она говорит о цинизме («светлый цинизм»). У единственного своего друга в Москве, просит, молит, клянчит: вышлите хотя бы 10 руб. «Ибо разута, раздета и голодна, как собака».

«В атмосфере густой матерщины, суеты, злости, нищеты и свинохамства читаю Расина. Пикантное сочетание, вроде торта с хреном».

Из своего калужского подвала (не метафорического, а самого настоящего) она рассылает стихи по столичным журналам, но дело это безнадежное: ей не отвечают. Да и не долго ей рассылать стихи: 27 ноября 1947 года снова приходят за ней. Следователь Райцес убеждал ее на допросах, что она желала физического устранения Сталина, а прокурор гуманно смягчал обвинение: не физического, а устранения от власти. Так или иначе, а все одно: десять лет лагерей.

В лагере у Полярного круга она носила номер на спине. «Ни шить, ни вязать, ни вышивать, ни смеяться, ни плакать, ни отойти на 10 метров от барака — за все полагался карцер. Нас пытались превратить в идиотов, автоматов. Некоторые сходили с ума. Я отделалась неизлечимыми болезнями и навсегда испорченной нервной системой». Но там же, в черно-белом мире стужи и жестокости, она писала стихи и читала их любимой женщине, сидя рядом с ней на нарах. А когда вышла из лагеря, она была «55-летняя женщина, бывшая писательница, бывшая журналистка, бывший человек».

В Штеровке под Ворошиловградом, ныне Луганском, Баркова вместе со знакомой, с которой сидела в лагере, жила в частном домике у незнакомой им прежде женщины. Так и жили в одной комнате две бывшие зэчки и добрая душа, давшая им кров. Нет, вчетвером: там ещё кот жил.

Кот их и подвёл. Две бывшие зэчки дали ему имя одного из руководителей партии и правительства. Кот Хрущ? Кот Маленков? Не сохранилось имя кота. Был ещё радиоприёмник, по которому они слушали Голос Америки. Соседка написала донос.

13 ноября 1957 года за Барковой снова пришли и снова изъяли ее блокноты со стихами и прозой. Теперь следователь спрашивал: «Зачем пишете?» Об этом же спрашивала ее женщина-психиатр в институте судебной экспертизы в Харькове. Один подозревал ее в антисоветской диверсии, другая в сумасшествии. Итог подвёл Луганский облсуд, все тот же итог: десять лет лагерей.

Так отчего же она писала? Отчего вообще люди пишут?

«Писала, потому что я хотя и бывший, но все-таки литератор. Не писать мне мучительно тяжело. Я не пишу сейчас и превращаюсь в кретина. Может быть, состояние кретинизма и является состоянием человека исправившегося и перевоспитавшегося.

В таком случае я уже готова. Меня вполне можно освободить». Это из письма, написанного инвалидом второй группы Барковой в мордовском лагере.

В этой худой, изможденной, больной, с резкими чертами лица женщине теперь было только одно желание: перебраться из лагерного барака в инвалидный дом.

Когда приговор после восьми с половиной лет заключения отменили «за недоказанностью обвинения», она осталась в лагере: «сижу в зоне, ибо жить за зоной не имею средств». Ее чуть ли не силой гонят из лагеря вон — езжай в Луганский инвалидный дом!— а она молит как о последней милости: пошлите москвичку (когда-то была москвичкой, жила на улице Герцена) в инвалидный дом под Москвой или оставьте в инвалидном доме неподалёку от зоны.

Человек, женщина, тело ее высохло и сморщилось, но оно ещё тёплое, ещё живое. Человек, лицо, голос, мысли, боль, а ее отпихивают, как тряпку ногой: никому не нужна эта женщина, насквозь пропахшая лагерем.

«Две трети инвалидов — бродяги, воры, хулиганы или несчастные из детдомов, искалеченные полиомиелитом, лишенные родителей...

Мат, пьянство... распутство. Уродливые старухи «крутят любовь» с уродливыми, скрюченными в три погибели стариками».

«Даже в лагерях я не видела и не слышала подобной мерзости».

Отпустите ее! Отпустите ее наконец из юдоли боли, освободите ее наконец из ада, отпустите ее из страны начальников, вертухаев, гэбэшников, лагерей, тюрем, бараков, камер, инвалидных домов, разложившихся в жижу людей. Отпустите ее.

Отпустили — во Владимирский инвалидный дом.

Так, через инвалидные дома (самые жуткие и тошнотворные натуралистические подробности жизни в них мы здесь не приводим) добралась она до Москвы. «Предлагают мне временную прописку, но опять-таки в квартире, где жить нельзя; пропишись, а ночевать ходи по Москве. А мне все-таки 65 лет, и я очень больна».

Поэтому она живет без прописки у знакомых в коммуналке, где кроме неё живут ещё семнадцать человек. Живет по адресу Настасьинский переулок д. 8. Странно мне представить, что когда я одиннадцатилетним футболистом гонял мяч во дворе на улице Горького, напротив, через улицу, в тесной комнате жила на попечении двух старых друзей худая женщина, больная астмой и туберкулезом, страдающая от эмфиземы легких, задыхающаяся от сердечной недостаточности — русский поэт Анна Баркова.

Невысокая, маленькая, худенькая, с пышными рыжими волосами, с носом картошкой и острым взглядом, она то ходила в обгоревшей при бомбежке телогрейке, то в пальто с чужого плеча, усеянном заплатками и заколотом большой булавкой. Носила зимой ватные штаны, а летом брезентовые. На голове то шляпа бойскаута, то старый платок. Люди запоминали ее ехидные высказывания и твёрдую, мужскую походку.

В письмах этой замотанной платком женщины в ватных штанах — французская речь и ссылки на Кафку, Фейхтвангера, Томаса Манна, Уэллса.

«Я провела в условиях почти беспрерывного строгого и спецрежима лагерей 5 лет + 8 лет 3мца + 7 лет 6 м-цев, т.е. почти 21 год. Да почти восемь лет между первым и вторым сроком на учете и под надзором. Считайте, 30 лет репрессий.

А за что?».

На Никитском бульваре она обрела наконец своё жильё: комнату в коммуналке. Окно с решеткой выходит в глухую стену. Соседка кричит пронзительно, и ей вторит ее сын, которого Баркова называет «цветочек». Докучают и другие соседи, чтобы она по расписанию мыла полы в коридоре. Ну намылась она уже в своей жизни полов, эта больная многими болезнями, с трудом ходящая пожизненная зэчка. Но это мелочи, пустяки. После бараков, где сотни людей нагромождены на нарах друг на друга, здесь почти как в раю. Тепло. Своя комната, свой угол. И наконец покой — после того, как ее, словно неодушевленный предмет, перевозили в вагонах для зэков из Москвы в Караганду, из Сибири в Мордовию. Таганрог, Ростов Ярославский, Калуга, Кемеровская область, Иркутская область, Владимир, где только она не была не по своей воле, в каких только тесных норах из чёрных досок и грязных конурах с железными ведрами не жила. А тут — кухня с газовой плитой, комната, чай, одиночество, бульвар, покой.

У неё нет родных. Вокруг плещется Москва. Ездят по бульвару троллейбусы. В дни советских выборов она уходит в близкий Дом Книги на Калининском и сидит там целый день, чтобы не голосовать. Продавщицы ее не гонят. Она никому не известна, никому не нужна, и вокруг во все стороны расстилается глухое и чужое время. И она пишет в тетрадку стихи.

Алексей Поликовский

——

Скука смертная давит на плечи,

Птичьи звуки в бараке слышны.

Это радио. Дети лепечут,

Дети нашей счастливой страны.

А спроси-ка у деточек милых,

Где их папы, в каких краях?

— Папы в братских лежат могилах,

На своих и чужих рубежах.

Что? Смутили тебя не на шутку?

Где их мамы, у деток спроси.

— Да тюремными проститутками

По этапам пошли по Руси.

— А себя-то куда вы примените?

По каким пойдёте делам?

Если вы ничего не измените,

То же самое выпадет вам.

Анна Баркова